随着5G/6G通信、卫星互联网等技术的快速发展,相控阵天线因其波束快速扫描、多波束成形等优势,逐渐从军事雷达、卫星通信向移动终端渗透。然而,移动终端对功耗、尺寸和成本的严苛要求,成为相控阵天线普及的核心挑战。低功耗与高集成技术成为推动相控阵天线向移动终端渗透的关键,其核心突破方向如下:

一、低功耗技术:从芯片到系统的全链路优化

硅基工艺替代砷化镓工艺

传统相控阵天线多采用砷化镓(GaAs)工艺实现移相器、功率放大器等核心部件,但成本高、集成度低。硅基CMOS工艺通过集成多通道射频芯片,显著降低功耗和成本。例如,硅基芯片通过集成多级输入开关和输出合成网络,实现单通道移相器数量的动态变化,在满足波束数量需求的同时降低开关损耗,从而减少整体功耗。光控技术突破电调限制

光控相控阵天线通过光敏材料(如砷化镓光敏电容薄膜、光敏电阻)实现光致微波幅相调谐,替代传统电调机制。例如:- 光致微波调谐:利用光控微波开关、光调微波移相器等器件,突破电调天线因复杂天馈网络和精密半导体制程导致的增益、频率、阵列规模限制。

- 低功耗光互联:光调制器、光开关等器件的发展,使“光互联”逐渐替代“电互联”,降低高速信息传输的链路损耗,进一步减少功耗。

动态波束管理与能效优化

- 波束凝视技术:通过实时监测用户位置和信道状态,动态调整波束指向和功率分配,避免无效扫描和能量浪费。

- 多波束协同传输:在毫米波频段,利用大规模MIMO技术生成多个独立波束,通过空间复用提升频谱利用率,同时降低单波束的发射功率。

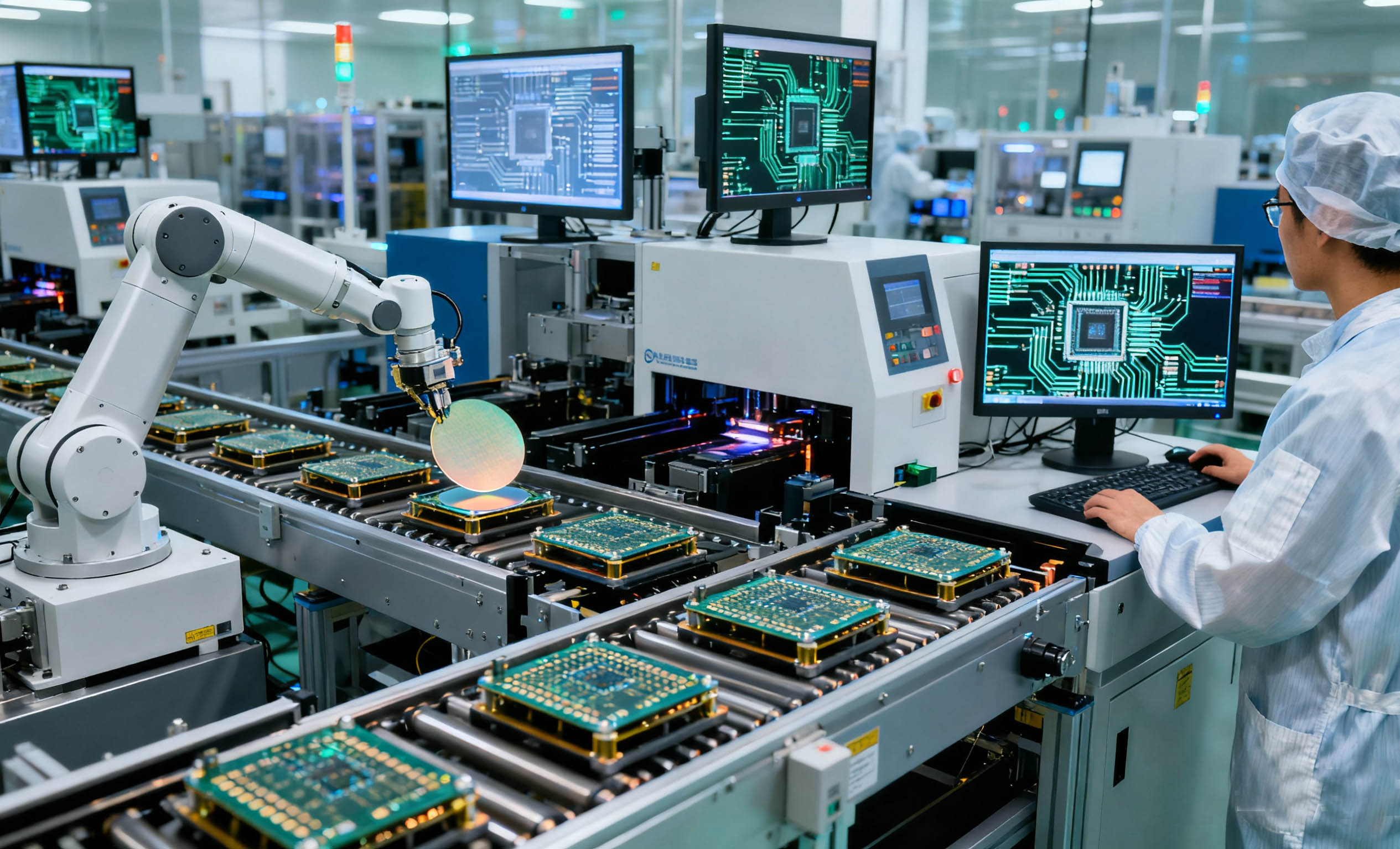

二、高集成技术:从分立元件到系统级融合

- 芯片级集成:SoC与SiP技术

- 基带SoC芯片:集成数字信号处理、调制解调、协议栈等功能,支持软件定义无线电(SDR),实现多协议兼容和灵活配置。例如,思朗科技自主研发的UCP4008基带SoC芯片,基于MaPU内核架构,支持DVB协议和5G NTN协议演进,同时通过优化算法和架构设计实现低功耗。

- 射频系统级封装(SiP):将移相器、功率放大器、低噪放等射频前端器件集成于单一封装,减少互连损耗和尺寸。例如,硅基芯片通过片内集成多级移相器和功率合成网络,实现单芯片支持多波束生成。

- 天线阵列与封装技术融合

- 共形天线设计:将天线阵列与设备外壳共形,降低剖面高度并提升集成度。例如,手机直连卫星场景下,星载相控阵天线采用堆叠集成架构,通过双频共口径圆极化天线阵设计,实现L/S/C频段兼容。

液晶/相变材料调制:利用液晶的电光效应或相变材料的晶态-非晶态转换,实现折射率动态调控,替代传统机械旋转或电调移相,进一步缩小天线尺寸。

- 模数混合波束成形架构

- 模拟波束成形(ABF):在射频域通过移相器实现波束指向控制,结构简单、功耗低,但灵活性较差。

- 数字波束成形(DBF):在基带域通过数字信号处理实现波束赋形,支持多波束、自适应干扰抑制,但功耗和成本较高。

- 混合波束成形(HBF):结合ABF和DBF优势,在靠近天线的模拟域实现粗略波束控制,在基带域实现精细波束赋形,平衡性能与功耗。例如,手机直连卫星场景下,HBF架构通过减少ADC/DAC数量,降低数据接口复杂度,同时支持多波束覆盖和快速切换。